死因贈与とは?特徴とメリット、遺贈との違いまで解説

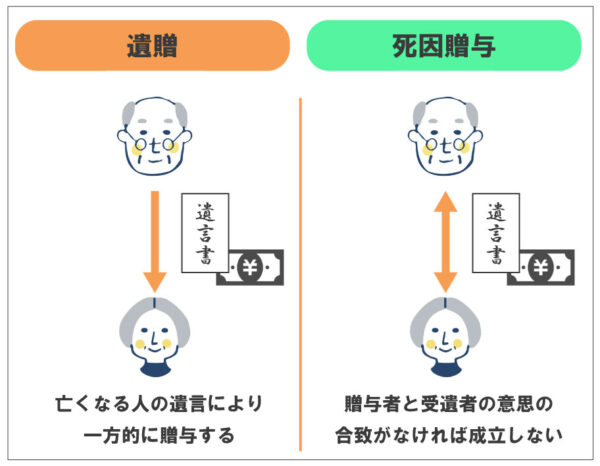

誰かが亡くなったことを原因として財産を渡す行為には「死因贈与」と「遺贈」があります。これらはよく混同されるのですが、法的な意味では違いがあります。

今回は、死因贈与と遺贈の違いについて解説します。遺贈を検討する前に、制度について理解を深めておきましょう。

遺贈とは?

遺贈とは、一般的には自分が亡くなった後で相続人以外の者に財産を渡したい時に行うものであり、贈与者(あげる側)の一方的意思表示となります。

ただ、法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)に対して行うこともできます。

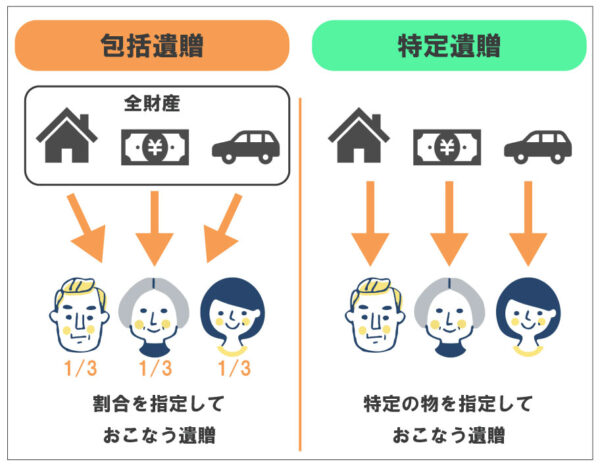

遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。

包括遺贈

包括遺贈とは、「全財産を」とか「財産の2分の1を」とか、財産の全部または一部につき割合を定めて遺贈するものです。「包括」という言葉の通り、これはプラス財産と負債の両方について受け継ぐことになるため、包括受遺者(包括遺贈を受けた者)の法的な扱いは相続人とほぼ同じになります。よって、遺産分割協議に参加しなければならないことや、包括遺贈の放棄をしようと思ったら相続人と同じ手続きを取らなければならないことになります。

特定遺贈

特定遺贈とは、「〇市〇町〇番の土地を遺贈する」などのように、具体的に財産の内容を特定して行う遺贈のことです。包括遺贈とは異なり、負債を承継することはなく、放棄したい場合は意思表示するだけでよいことになります。

死因贈与とは?

では、同じく「死後、財産を相続人または相続人以外の人に渡す」手続きである死因贈与とはどのようなものでしょうか。

上記のように遺贈というのは亡くなる者の一方的な意思表示で足りるのですが、死因贈与は「契約」ですので贈与者、受贈者の意思の合致がなければ成立しません。

ただ、「遺贈」は遺言書の中に被相続人(亡くなった人)がその旨を記載していなければ成立しませんが、死因贈与は上記の通り契約です。民法の契約の原則では、契約とは当事者同士の意思の合致があればそれを必ずしも書面にしている必要はなく「あげましょう、もらいます」という意思さえあればよいのですが、他の相続人との間で紛争にならないためにもできれば書面にしておくことが望ましいといえます。

死因贈与の特徴

遺贈も死因贈与も、被相続人が死亡する前にその意思を撤回することはできます。

遺贈の場合は単に遺贈を取り消す旨の遺言書を遺しておけばよいのですが、死因贈与の場合は受贈者の意思もそこに介在していますので、取り消すことによるトラブルにならないよう気をつけなくてはなりません。

また、「負担付き死因贈与」といって、受贈者に何かをさせることを条件として死因贈与することもありますが(たとえば被相続人の介護など)、もしその「負担」の部分がすでに履行されている場合はこの死因贈与は撤回できないことになっています。

もし、不動産を死因贈与したい場合は生前に「仮登記」という形で登記の順位を保全しておくこともできますが、これを「始期付所有権移転仮登記」といいます。

そして、死因贈与を利用する場合、税金面でも注意しなければならないことがあります。

被相続人から受贈者に不動産を移転する場合、「登録免許税」という税金がかかります。

基本的に贈与の場合は「固定資産税評価額」の2%を印紙で納めなくてはなりませんが、相続人への遺贈であれば「固定資産税評価額」の0.4%となります(相続人以外への遺贈では原則通り2%)。

これに対して死因贈与を原因とする移転登記の登録免許税はやはり「固定資産税評価額」の2%となるため、もともと評価額の高い不動産を移転する場合にはかなりコストが違ってくることもあります。

また、「不動産取得税」でも違いが出てきます。

法定相続人に遺贈した場合、相続に類似した権利の移転とみなされるため不動産取得税は非課税ですが(法定相続人以外への遺贈は、「固定資産税評価額」の4%)、死因贈与を原因とする移転が行われた場合は「固定資産税評価額」の4%となります。

なお、贈与税もかかるのではないか?という疑問を持つ人もいるでしょうが、死因贈与については相続と類似の移転理由であることから贈与税ではなく「相続税」の対象となります。

死因贈与を選択するメリットは何?

あえて遺贈ではなく死因贈与にするメリットとは何でしょうか?

上記のように「契約=双方の意思の合致」によって行うものですので、遺贈のように贈った側の死後、被相続人(亡くなった人)の意思に反して遺贈を放棄されるという危険がありません。渡したい人に、意図した通り確実に相続財産を渡すことができます。日本の民法では「契約」というのは必ずしも書面がなくても成立するものです。よって、死因贈与もたとえば「私が亡くなったら、この財産をあげます。」「わかりました。もらいます。」という意思の合致だけでも契約自体は有効です。

しかし、たとえば他の相続人からクレームがついた時に裁判で死因贈与の存在を立証できるかといったらまた別問題です。

無用なトラブルを招かないためにも、契約当事者や日付、死因贈与を行う財産を明確にした契約書を作成することが大切です。

▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に相続手続きや遺言書の作成を依頼した方のインタビューはこちら

ご希望の地域の専門家を探す

ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。