生前贈与のメリットとデメリットは?不動産の生前贈与での注意点も解説!

生前贈与には、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか?

効果的な生前贈与を実行できるように、この記事では、生前贈与のメリットとデメリットについて説明します。

この記事はこんな方におすすめ:

「生前贈与のメリットとデメリットを知りたい人」

この記事のポイント:

- 生前贈与のメリットは相続税対策になること

- 贈与の特例を利用すれば、一括で大金を非課税で贈与することも可能

- 生前贈与のデメリットとして、余計な税金がかかったり老後資金が足りなくなることがある

生前贈与のメリット

不動産を生前贈与するメリットとしては、基本的には、相続税対策になるいう点です。

相続を待たずして子供等の推定相続人に不動産を引き継げることもメリットとなりえますが、自己の所有する家屋に、推定相続人を住まわせたいのなら、贈与ではなく、貸すという選択肢もあります。その際、無償で貸しても構いません。

この際、基本的には贈与税がかかることはありません(贈与税がかかるケースもあるので念のため、税理士に事前に相談することをお勧めします)。

また、生前贈与の場合は、誰に取得させるかを贈与者が決められるのに対し、相続の場合は、相続人間の遺産分割協議によって取得者が決まるという違いがあります。

しかし、遺言でも、遺言者が遺産を誰に取得させるかを決めることができ、かつ、相続と同様、贈与税ではなく相続税の対象となります。

生前贈与の節税メリット

生前贈与には、次のような節税メリットがあります。

- 暦年贈与によって年間110万円以内の基礎控除を適用できる

- 小分けにして暦年贈与することによって、税率を抑えられる

- 贈与対象の不動産から得られる収益がある場合や、不動産の値上がりが予想される場合は早めの贈与が相続税対策になる

- 世代を飛ばして孫に贈与することができる

- 「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」を適用できることがある

- 住宅取得等資金の贈与の非課税の特例を利用する

- 教育資金贈与の非課税制度で1500万円を非課税で一括贈与する

以下、それぞれの点について説明します。

暦年贈与によって年間110万円以内の基礎控除を適用できる

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。

贈与税の申告時に相続時精算課税を選択しない限りは、暦年課税方式が適用されます。

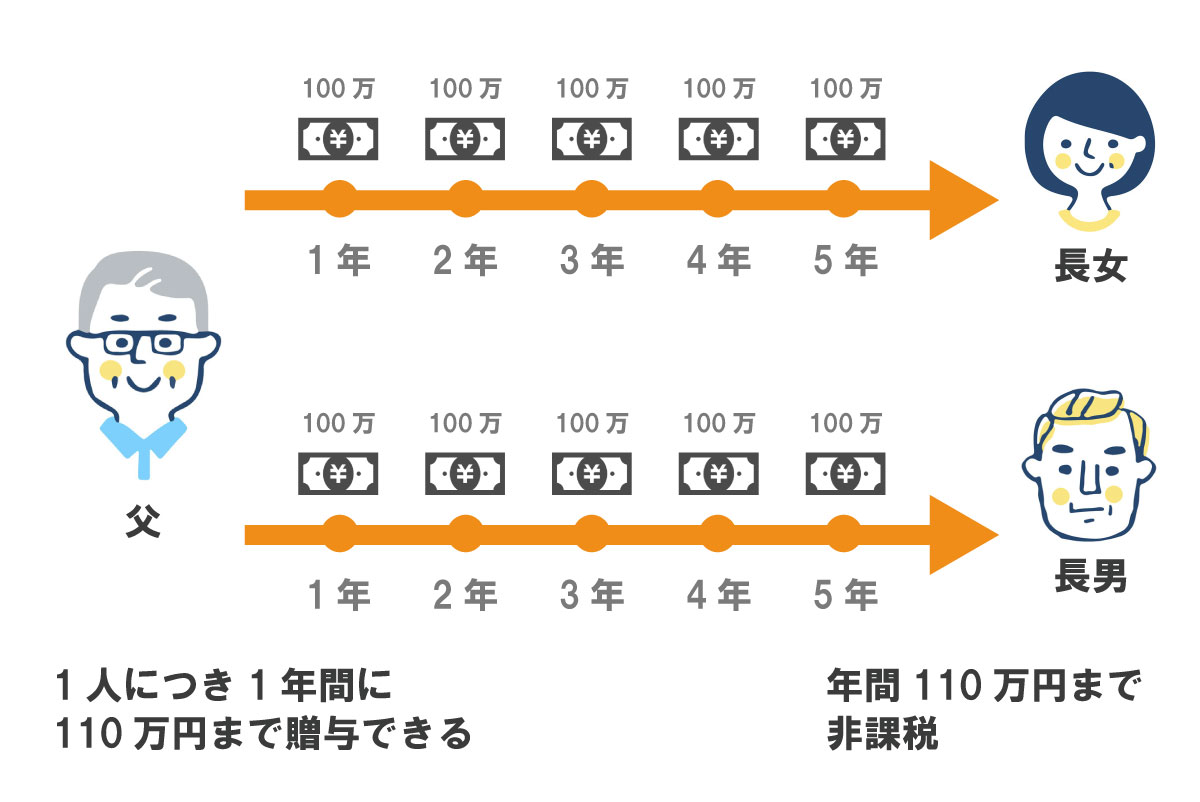

暦年課税方式では、贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。

したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です)。

暦年課税方式による贈与のことを暦年贈与といいます。

不動産の場合は、評価額が110万円を超えることが多いと思われますが、その場合でも、持分を分けて贈与することによって、1年間当たりの贈与額を110万円以下に抑えることができます。

例えば、評価額が2200万円の不動産であれば、20分の1ずつの持分を毎年贈与することで、贈与税がかからなくなります。

しかし、贈与契約書を毎年作成して贈与しても、贈与による持分の変動を毎年登記しなければ、贈与の成立を税務署に認めてもらうことは難しいでしょう。

贈与の成立が認められなければ、贈与したつもりの土地の所有権は元の所有者のところに留まったままであり、相続が開始されれば、相続税の対象となってしまいます。

かといって、毎年贈与契約書を作成して持分変動をその都度登記するとなると、司法書士報酬・登記費用等それなりの費用と手間がかかります。また、途中で贈与が中止となる可能性もあります。手間や費用に見合うメリットがあるか、専門家によく相談のうえ、検討するとよいでしょう。

財産を小分けにして暦年贈与することによって税率を抑えられる

贈与税は、相続税よりも税率が高いので、生前贈与の方が不利に思えます。

しかし生前贈与の場合は、小分けにして暦年贈与することによって、税率を抑えることができます。

贈与税・相続税は、課税価格が小さいと税率も低くなり、課税価格が大きいと税率も高くなるという累進課税になっています。

したがって、小分けにして贈与することによって税率を抑えることができるのです。相続は小分けにすることはできないので、この点は、生前贈与が有利な点といえます。

相続税と贈与税の税率は下表の通りです。

|

相続税:法定相続分に応ずる取得金額 贈与税:基礎控除後の課税価格 |

相続税 | 贈与税 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 一般贈与財産 | 特例贈与財産 | |||||

| 税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |

| 200万円以下 | 10% | − | 10% | − | 10% | − |

| 200万円超 300万円以下 |

15% | 10万円 | 15% | 10万円 | ||

| 300万円超 400万円以下 |

20% | 25万円 | 15% | 10万円 | ||

| 400万円超 600万円以下 |

30% | 65万円 | 20% | 30万円 | ||

| 600万円超 1,000万円以下 |

40% | 125万円 | 30% | 90万円 | ||

| 1,000万円超 1,500万円以下 |

15% | 50万円 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |

| 1,500万円超 3,000万円以下 |

50% | 250万円 | 45% | 265万円 | ||

| 3,000万円超 4,500万円以下 |

20% | 200万円 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 |

| 4,500万円超 5,000万円以下 |

55% | 640万円 | ||||

| 5,000万円超 1億円以下 |

30% | 700万円 | ||||

| 1億円超 2億円以下 |

40% | 1,700万円 | ||||

| 2億円超 3億円以下 |

45% | 2,700万円 | ||||

| 3億円超 6億円以下 |

50% | 4,200万円 | ||||

| 6億円超 | 55% | 7,200万円 | ||||

特例贈与財産とは、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の直系卑属(子や孫等)へ贈与された財産のことをいい、一般贈与財産とは、特例贈与財産に該当しない贈与財産のことをいいます。

贈与対象の土地から得られる収益がある場合や、土地の値上がりが予想される場合は、早めの贈与が相続税対策になる

相続税対策の基本は、なるべく税金がかからない形で、上の世代から下の世代に財産を引き継ぐことです。

贈与対象の土地に賃貸収入が生じている場合等は、土地を生前贈与することによって、贈与時以降の賃貸収入が、贈与税や相続税がかからずに、下の世代のものになるというメリットがあります。

相続による場合は、土地の賃貸収入の貯えが、相続税の課税対象となります。

値上がりが予想される場合もまた、相続税対策になります。評価額が低い時に贈与すると、贈与税額も低くなるためです。

世代を飛ばして孫に贈与することができる

遺産は一般に上の世代から下の世代に引き継がれていきます。そして、引き継がれるごとに遺産額によって相続税もしくは贈与税が課せられます。

そこで一世代飛ばして祖父母世代から孫世代に一気に引き継ぐことによって、一世代分の相続税・贈与税を節税することができます。

「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」を適用できることがある

「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」(おしどり贈与)とは、婚姻期間が20年を超えた夫婦の間で、「居住用不動産」または「居住用不動産を取得するための金銭」の贈与が行われた場合に適用される特例です。

要件としては、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであることが認められた場合に基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除できます。

土地が一つしかない場合、この制度を利用することによって、「小規模宅地等の特例」を適用するための土地がなくなってしまいます(一つの土地の持分を分けても構いません)。「小規模宅地等の特例」とは、330㎡までの宅地の評価額を8割減できる大変お得な特例です。

また、配偶者には、「配偶者の税額軽減」(「相続税の配偶者控除」とも呼ばれます。)という制度があり、配偶者の遺産取得額から、配偶者の法定相続分か1億6000万円のいずれか大きい方の金額を差し引いて、残った金額にのみ相続税がかかる決まりになっています。

差し引く金額の方が大きい場合は、課税されません。

つまり、法定相続分の範囲内なら、配偶者は相続税が課されることはないのです。

法定相続分を超えて遺産を取得した場合にのみ、相続税が課される可能性が生じますが、それでも1億6000万円までは課税されないので、ほとんどの家庭では配偶者はまったく課税されないということになります。

したがって、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を駆使しても相続税がかかるような場合でなければ(少なくとも、配偶者が法定相続分を超えて遺産を取得し、かつ、その額が1億6000万円以上であることが必要)、「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」を適用する税金面でのメリットはないといえます。

住宅取得等資金の贈与の非課税の特例を利用する

「住宅取得等資金の贈与税の非課税」とは、父母や祖父母等の直系尊属から、自分が住むための家の新築、取得、増改築等(そのための土地の取得も含まれます)のためのお金を贈与された場合で、一定の要件を満たすときに、法律で定められた非課税限度額まで、贈与税を非課税にするという制度です。

非課税限度額は、家屋の種類(省エネ等住宅かどうか)、契約締結日、消費税率によって異なります。

なお、契約締結日とは、家屋を建築するための請負契約等の契約締結日のことです。贈与契約の締結日ではありません。

また、省エネ等住宅というのは、省エネ等基準に適合することを証明された住宅のことです(省エネ等基準について詳しくはこちら)。

この特例と贈与税の基礎控除(年間110万円)は併用できるので、特例の非課税限度額+110万円の贈与をその年に非課税で受けることができます。

消費税が10%となる場合

| 契約締結日 | 一般住宅 | 省エネ等住宅 |

|---|---|---|

| ~2020年3月31日 | 2,500万円 | 3,000万円 |

| 2020年4月1日~2021年3月31日 | 1,000万円 | 1,500万円 |

| 2021年4月1日~2021年12月31日 | 700万円 | 1,200万円 |

消費税が10%以外の場合

| 契約締結日 | 一般住宅 | 省エネ等住宅 |

|---|---|---|

| ~2020年3月31日 | 700万円 | 1,200万円 |

| 2020年4月1日~2021年3月31日 | 500万円 | 1,000万円 |

| 2021年4月1日~2021年12月31日 | 300万円 | 800万円 |

「住宅取得等資金の贈与税の非課税」の適用を受けるにあたって気を付けなければならないのは、「小規模宅地等の特例」の適用を受けられなくなることがあるということです。

「小規模宅地等の特例」が適用できるのは、配偶者、同居の親族、家を持っていない親族のいずれかですが、配偶者以外は、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」の適用を受ける際に、自宅を取得すると、「小規模宅地等の特例」の適用を受けることができなくなります。

小規模宅地等の特例とどちらが得になるかは慎重に判断すべきですが、多くの場合は、小規模宅地等の特例の適用を受けた方が得になることが多いでしょう。

教育資金贈与の非課税制度で1500万円を非課税で一括贈与する

教育資金贈与の非課税制度を利用すると、直系卑属(子、孫、曾孫など)に対して教育資金として1500万円を非課税で一括贈与することができます。

もっとも、必要な都度、直系尊属(親や祖父母など)から教育費の贈与を受ける場合は、この制度を利用しなくても非課税です。

この制度の肝は、将来の教育資金を一括で贈与しても非課税となることです。

教育費用が必要なタイミングで都度贈与しようと思っていても、亡くなった後は、その先は非課税で贈与することはできず、相続税の課税対象に組み込まれてしまいます。

この点、この制度を利用すると、生前に教育資金を非課税で一括贈与することができます。ただし、教育以外の用途に使用した分や、受贈者(贈与を受けた人)が30歳になった時までに使い切らなかった分には贈与税がかかります。

生前贈与のデメリット

生前贈与のデメリットとしては、次の点が挙げられます。

- 生前贈与によって税金や費用が余計にかかることがある

- 生前贈与によって他の相続人の遺留分を侵害すると、受贈者が遺留分権利者から遺留分侵害額請求されることがある

- 特別受益の持ち戻しにより受贈者の相続分が減る可能性がある(受贈者が法定相続人の場合)

- 老後資金が不足するおそれがある

以下、それぞれについて説明します。

生前贈与によって税金や費用が余計にかかることがある

相続税対策として生前贈与したのに、税金や費用が余計にかかることがあります。生前贈与を検討する際は、次のような点に注意しましょう。

- 不動産取得税がかかり、登録免許税が高くなる

- 維持費がかかる場合や不動産の値下がりが予想される場合は相続税対策と逆行する

- 取得費加算の特例が受けられない

- 持分を小分けにして贈与する場合は手間と費用がかさむ

- 贈与税は相続税よりもベースとなる税率が高い

- 「小規模宅地等の特例」が適用されなくなることがある

下の3点については前の項目で説明したので、ここでは、上の3点について説明します。

不動産取得税がかかり、登録免許税が高くなる

不動産取得税と登録免許税の割り増し分以上に節税メリットがなければ、生前贈与を相続税対策として利用する意味はないといえます。

以下、不動産取得税と登録免許税について説明します。

不動産取得税

不動産取得税は、相続によって取得した場合は課税されませんが、贈与によって取得した場合は課税されます。

登録免許税

登録免許税は、贈与の場合は固定資産税評価額の2%が課税されます。

相続の場合は0.4%なので、登録免許税も不動産取得税と同様、贈与の場合は不利になります。

維持費がかかる場合や不動産の値下がりが予想される場合は相続税対策と逆行する

相続税対策の基本は、なるべく税金がかからないかたちで、上の世代から下の世代に財産を引き継ぐことです。

不動産には固定資産税や管理費といった維持費がかかります。

生前贈与がなければ土地の維持費は上の世代が負担し、その分、相続財産を減らせることになります。しかし生前贈与があると、以降は、維持費を下の世代が負担することになるので、相続税対策の考え方と逆行します。

また、贈与後相続までの間に不動産が値下がりした場合は、値下がりしてから相続すれば、その分、課税価格が下がるので、よかったということになりかねません。

取得費加算の特例が受けられない

相続後、一定期間内に譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができますが、贈与の場合はこれがありません。

この点は、相続に比べて贈与が不利な点です。譲渡する予定がある場合はご注意ください。

生前贈与によって、他の相続人の遺留分を侵害すると、受贈者が遺留分権利者から遺留分侵害額を請求されることがある

遺留分とは、被相続人の配偶者や子など一定の範囲の相続人に留保された相続財産の割合のことです。

相続人となる人や各相続人の相続分については民法に定められていますが、これは遺言によって変更することができますし、生前贈与や死因贈与によって相続財産が減ってしまったり無くなってしまったりすることもあります。

そのような場合に、被相続人と近しい関係の本来の相続人が、まったく遺産を取得できなくならないように、民法では、一定の範囲の相続人に対して、法定相続分の一定割合を遺留分として相続できるようにしているのです。

ですので、財産の多くの割合を不均衡な生前贈与に当てた場合、法定相続人の遺留分を侵害してしまう可能性があります。

遺留分を侵害すると、贈与者が亡くなった後に、遺留分の侵害を受けた法定相続人から受贈者に対して遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。

請求を受けてから弁済しても構わないのですが、遺族間のトラブルを回避するためには、生前贈与を行う際に、遺留分を侵害しない程度にとどめておいた方がよいでしょう。

特別受益の持ち戻しにより受贈者の相続分が減る可能性がある(受贈者が法定相続人の場合)

特別受益とは、相続人が複数いる場合に、一部の相続人が被相続人からの遺贈や贈与によって特別に受けた利益のことです。

特別受益があった場合は、特別受益の価額を相続財産の価額に加えて相続分を算定し、その相続分から特別受益の価額を控除して特別受益者の相続分は算定されます。

しかし、被相続人が特別受益の持戻しを免除する意思を表示した場合は、持戻しを防ぐことができるので、遺言等によって、持戻し免除の意思表示をしておくとよいでしょう。

老後資金が不足するおそれがある

多額の生前贈与を行うと、老後資金が不足することがあります。

そのようなことになると、却って家族に迷惑をかけることになりかねないので、必要な老後資金を事前に計算し、念のため多めに残しておくようにしましょう。

生前贈与のその他注意点

生前贈与をする際は、次のような点に注意するとよいでしょう。

- 亡くなる3年(7年)前の贈与は、相続税の課税対象となる

- 贈与があったことを証明できるようにしておく

以下、それぞれについて説明します。

亡くなる3年(7年)前の贈与は、相続税の課税対象となる

相続又は遺贈により財産を取得した者に対して、亡くなる前の3年間に行われた贈与は、相続税の計算に足し戻されるため、相続税が課されます。令和5年度税制改正により、令和6年1日1日以降の贈与から生前贈与の加算対象が3年から7年に延長されました。

このときに足し戻す額は、基礎控除後の課税価格ではなく、基礎控除前の贈与財産の価額です。

なお、既に贈与税を支払っている場合は、相続税も課されることとなり、贈与税と相続税の二重課税となってしまいます。そこで、相続税の税額から既に支払った贈与税の税額を差し引いた額を相続税として納めればよいこととなっています。

ただし、贈与税として支払った金額が、課されるべき相続税よりも大きかったとしても、差額の贈与税は還付されません。

なお、相続開始前3年(7年)以内に贈与された財産であっても、次の財産については加算する必要はありません。

- 贈与税の配偶者控除の特例を受けている又は受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額

- 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額

- 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額

- 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額

贈与があったことを証明できるようにしておく

暦年贈与を受けたつもりでも、定期金給付だと判断されたり、そもそも贈与が有効に行われていないと判断された場合は、課税対象となってしまいます。

暦年贈与を税務署に認めてもらうためには、次のような対策が有効です。

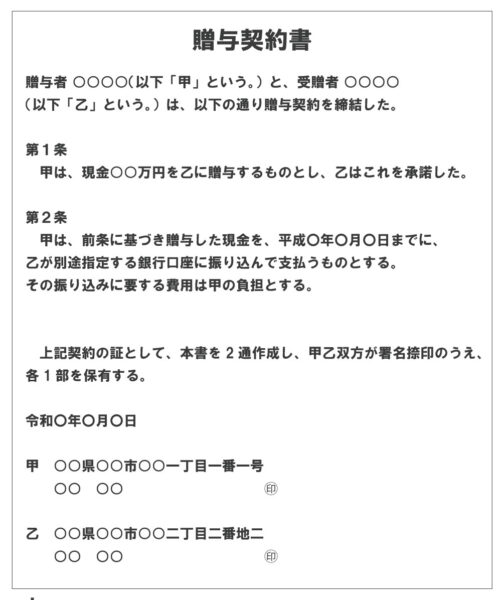

- 贈与契約書を作成する(確定日付つき)

- 受贈者が管理している口座に振り込む

以下、それぞれについて説明します。

贈与契約書を作成する(確定日付つき)

贈与契約書を作成することによって、贈与について双方の同意があったことを証明することができます。

毎年贈与する場合は、毎年契約書を作成することによって、連年贈与ではなく暦年贈与だということが証明しやすくなります。

契約書には記名と押印が必要ですが、その際に、自筆で署名し、かつ、実印で押印すると、本人が契約を締結したことを証明しやすくなります。

また、公証役場で確定日付を付してもらうことによって、その日にその契約書が存在していたことを証明することができ、バックデートで契約書を作成したのではないかと疑われることを避けることができます。

公証役場は全国にあります。日本公証人連合会の公証役場一覧ページからお近くの公証役場を探すことができます。

なお、受贈者が未成年の場合は、親権者等の法定代理人の同意が必要です。

贈与契約書の受贈者の住所及び氏名を記載する欄の下に、法定代理人の住所及び氏名を記載し、氏名の右に押印します。

受贈者と法定代理人の氏が同じでも、異なる印鑑を使用した方がよいでしょう。

受贈者が管理している口座に振り込む

前述の通り、入金先の口座の通帳、届印、キャッシュカードを贈与者が管理していた場合、たとえ、名義が受贈者のものであっても、贈与が履行されたとは認められない可能性があります。

受贈者が管理している受贈者名義の口座に入金するようにしましょう。

受贈者が自分で管理できる年齢に達していないような場合は、法定代理人が通帳を保管しても構いませんが、法定代理人が出金すると、税務署から法定代理人の名義口座と判断され、贈与が否定される場合があります。

まとめ

今回は生前贈与のメリットとデメリットについて説明しました。生前贈与は、どのように組み立てるかによって、節税効果が大きく変わってきます。

一度、相続税対策に精通した税理士に相談してみることをおすすめします。いい相続では相続に強い専門家をご紹介しています。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

ご希望の地域の専門家を探す

ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。

Webで無料相談はこちら

Webで無料相談はこちら