遺贈とは?包括遺贈と特定遺贈、相続・贈与との違いと税金について【行政書士監修】

ある人が亡くなったとき、その財産を引き継ぐことを「相続」といいます。同じことを意味する言葉に「遺贈」や「死因贈与」があります。いずれも亡くなった方の財産を引き継ぐ方法を指す言葉ですが、その対象や手続きの仕方、課税方法などの違いがあります。

今回は、遺贈の特徴を中心に、相続と遺贈、死因贈与の違いや遺贈寄付についての注意点についてご説明します。

この記事の監修者

目次

遺贈とは?

遺贈とは、被相続人の遺言の内容にのっとり、法定相続人以外の人に遺産の一部もしくは全部を渡すことです。

遺贈する相手は特定の個人以外だけでなく、病院やNPO法人、教育機関などの団体や法人に設定することもできます。

「相続」「遺贈」「死因贈与」3つの承継方法の違い

相続、遺贈、死因贈与の違いを説明します。

相続

相続とは、遺言があるないに関わらず、被相続人が亡くなった時点で発生します。配偶者や子ども、父母、兄弟姉妹など、被相続人と一定の関係にある人のうち、近い順序の人が財産を引き継ぐことになります。相続によって財産を受けとる人を相続人といいます。

遺贈

これに対して遺贈は、遺言によってのみ行われる財産承継です。被相続人が財産を与える相手を遺言によって指定します。遺贈は相続人に対してもできますし、相続権を持たない人や法人などに対してもできます。遺贈により財産を受けとる人を「受遺者(じゅいしゃ)」といいます。

死因贈与

「死因贈与」とは、生きているうちに財産をゆずる「生前贈与」と区別して、「自分が死んだら財産をあげる」などと死を条件にして行う贈与です。贈与によって財産を贈る人を「贈与者」といい、受けとる人を「受贈者」といいます。

贈与者の「あげます」という意思表示に対して、「もらいます」と意思表示した受贈者との契約関係によって成立します。したがって、原則的には意思能力のない人や認知症の人などは、財産を贈与することも贈与されることもできません。なお、乳幼児の場合はその父母(法定代理人)が代わりに贈与契約をすることができます。

「ある人が亡くなったとき、その財産を引き継ぐこと」という意味において、「相続」と、「遺贈」と、「死因贈与」は同じことですが、その対象と手続きの仕方などに次のような違いがあるのです。

「相続」「遺贈」「死因贈与」3つの承継方法の違い

- 相続

遺言書のあるなしに関わらず、家族など特定の人が財産を引き継ぐ - 遺贈

被相続人が遺言によって財産を与える相手を指定し、その死後に財産を与える - 死因贈与

被相続人が生前に財産を渡す相手と契約し、その死後に財産を与える

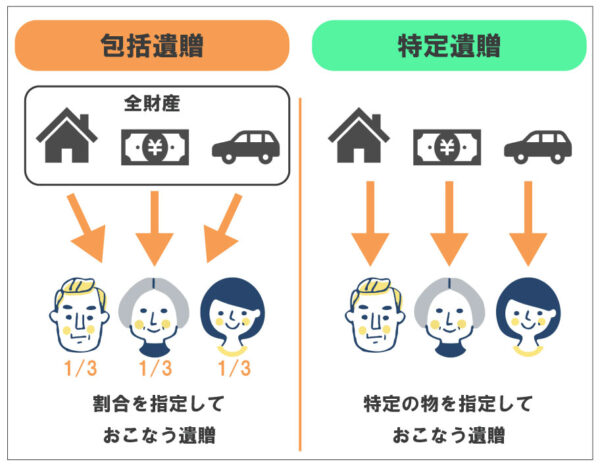

遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類がある

遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。その違いを簡単に説明すると、次のようになります。

2つの遺贈の種類

- 包括遺贈

「○○に財産の2分の1をゆずる」という具合に割合でゆずる財産を指定して遺贈する - 特定遺贈

「○○に△△銀行の預貯金をゆずる」という具合にゆずる財産を特定して遺贈する

マイナスの遺産も引き継ぐことも!?包括遺贈の注意点

包括遺贈によって財産を遺贈された人(包括受遺者)が注意しなくてはならないのは、遺贈された財産に対して、相続人とほぼ同じ義務と権利を持つということ。つまり、プラスの財産のみではなく、マイナスの財産(借金やローンなど)も指定された割合で受けとることになるのです。

そのような財産の受け取り方には次の3つの方法があります。

財産の承継方法

- 単純承認=プラスの財産も、マイナスの財産も、両方を引き継ぐ

- 限定承認=プラスの財産の限度内でマイナスの財産を引き継ぐ

- 相続放棄=プラスの財産も、マイナスの財産も、引き継ぐことを放棄する

もし、プラスの財産よりもマイナスの財産が多いとき、家庭裁判所に申し立てて「限定承認」か「相続放棄」の手続きを行わなければなりませんが、これには相続開始から3ヵ月以内という時効があり、それを過ぎてしまうと自動的に「単純承認」をすることになります。

その一方、特定遺贈によって「○○に△△銀行の預貯金をゆずる」という具合に、遺贈される財産にプラスの財産が特定されている場合、そこにマイナスの財産は含まれていないので「相続放棄」などの手続きは不要です。

相続人以外の「遺贈」は、相続税は2割増し

遺贈は、相続人以外に対しても行うことができますが、このとき注意しなければならないのは、相続人以外への遺贈には、相続税額が2割加算されるということです。

2割加算の対象となる人は被相続人の一親等の血族(代襲相続人含む)と配偶者以外の人が対象です。一親等の血族は父母と子(養子含む)です。

したがって2割加算の対象となる人は祖父母、兄弟姉妹、甥・姪、孫などです。

従って、遺言書を作成する際は、遺贈によって生じる相続税にも気を配り、受遺者の利益を損なわないようにする配慮が必要でしょう。

相続税の基礎控除額

相続には、相続税がかかりますが、遺産相続した人すべてにかかるわけではなく、課税価格が基礎控除額以下であれば、申告・納税の必要はありません。

相続税の基礎控除額は、以下のようにして計算します。

例)相続人が4人の場合は「3,000万円+600万円×4人=5,400万円」が基礎控除額

遺贈は相続と違って贈与税の対象になると考える人が多いかもしれませんが、贈与税の対象は生前に行われたもの(生前贈与)に限られます。遺贈は、財産の引き継ぎが被相続人の死亡から始まるため、相続税の対象となります。

契約書があると放棄できない!?「死因贈与」の注意点

死因贈与の場合も遺贈と同じく、相続税がかかります。基礎控除のルールも同様です。

死因贈与は、贈与する人(贈与者)と贈与される人(受贈者)との契約によって成立しますが、口約束でも、契約書を取り交わしても、どちらの場合でも実行の義務があります。

とはいえ、贈与者と受贈者の間に契約関係があることを証明する必要が生じた場合、口約束のケースだとその証明がむずかしくなるため、契約書を交わすことが推奨されています。

ただし、口約束の場合、まだ贈与が実行される前であれば取り消すことができますが、契約書を交わすと、簡単には取り消すことができなくなります。贈与者が死亡したあと、相続税が思いがけず高額だったり、プラスの財産よりマイナスの財産のほうが大きいことがわかったとしても、放棄(契約破棄)することがむずかしくなります。

受贈者に指定された人は、契約書を交わす前にそのようなことがないよう検討すべきでしょう。

相続、遺贈、死因贈与の違い

| 相続 | 遺贈 | 死因贈与 | ||

|---|---|---|---|---|

| 相続 | 遺贈 | |||

| 発生条件 | 遺言があるないに関わらず発生 | 遺言によって発生 | 生前の契約によって発生 | |

| 負債の方が大きかった場合 | 単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかの方法を選択できる | 単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかの方法を選択できる | 財産の指定があるので負債を引き継ぐことがない | 口約束なら放棄できるが、契約書があると放棄できない |

| 課税方式 | 相続税がかかる | 相続人への遺贈の場合、相続税がかかる(相続人以外の場合、相続税額が2割加算される) | 相続税がかかる(生前贈与の場合は贈与税がかかる) | |

不動産を相続する場合の登録免許税

税金について、もうひとつ注意すべきなのは、相続する財産の中に不動産が含まれているケースです。なぜならこの場合、登録免許税や不動産取得税がかかるからです。

登録免許税は、不動産の登記に課税される税金です。登記は義務ではありませんが、不動産を売却する際や、次の相続の手続きをする際には必要になるので、相続後、なるべく早く登記することが推奨されています。

登録免許税は固定資産税評価額で算出

登録免許税の税額は、不動産価格に応じて決まります。

ひとくちに不動産価格といっても、過去に近隣で取引された土地の価格を参考にした実勢価格、国土交通省の土地鑑定委員会の決めた公示価格、国税庁が発表する路線価など、さまざまな指標がありますが、ここでは市町村が固定資産に課税するときの元となる固定資産税評価額のことを指します。

登録免許税の税率

相続の場合、固定資産税評価額の0.4%が登録免許税額になります。

一方、遺贈の場合は、受遺者が相続人であるケースと、相続人以外のケースで異なります。

- 受遺者が相続人の場合、固定資産税評価額の0.4%が登録免許税額

- 受遺者が相続人以外の場合、固定資産税評価額の2%が登録免許税額

- 死因贈与の場合、固定資産税評価額の2%が登録免許税額

不動産取得税がかかるケース

相続する財産の中に不動産がある場合、登録免許税のほかに不動産取得税もかかります。

不動産取得税とは、不動産を取得したことで課税される税金のこと。相続の場合、それから相続人への遺贈の場合、基本的には非課税です。

しかし、相続人以外への遺贈、および死因贈与では、固定資産税評価額の4%の不動産取得税がかかるのです。

登録免許税と不動産取得税の税率

| 相続 | 相続人への遺贈 | 相続人以外への遺贈 | 死因贈与 | |

|---|---|---|---|---|

| 不動産の登録免許税 | 不動産価格の0.4% | 不動産価格の2% | ||

| 不動産取得税 | 非課税 | 不動産価格の4% | ||

相続税の節税対策にも使われる「遺贈寄付」

相続税は、基礎控除額(3000万円+法定相続人の数×600万円)を上まわった額に課税されますが、相続税が非課税となる公益法人や認定NPO法人などに「遺贈寄付」することで、相続税の負担を少なくする節税方法があります。

相続税が非課税となる寄付先は、相続税法第12条第1項第3号により「宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者」と規定されています。

遺贈寄付は多くの場合、遺言によって指示されます。寄付先の団体にその旨を伝える義務はありませんが、あらかじめ伝えておくことで手続きがスムーズになり、トラブルの可能性を減らすことにつながります。

遺贈寄付をめぐるトラブルには、次の3つが考えられます。

- 相続人から遺留分侵害額請求をされる

- 包括遺贈をしたため、団体から寄付を断られる

- 現物寄付をしたため、相続人に譲渡課税の負担がいく

以下は、そのトラブルを防ぐための注意点について解説していきます。

①寄付するときは「遺留分」に配慮する

「相続人から遺留分侵害額請求をされる」から見ていきましょう。

法で定められた法定相続人に最低限保証されている権利を、遺留分といいます。遺贈寄付によって、遺留分が侵害されている場合、相続人はその分を金銭によって請求することができます。

もし、その請求が認められれば、寄付を受けた団体は、その金額を支払わなければなりません。そうならないためには、遺留分を侵害しない範囲内で寄付をする必要があるでしょう。

②包括遺贈ではなく、特定遺贈で寄付する

次に「包括遺贈をしたため、団体から寄付を断られる」というケースについて。

「○○銀行の預貯金を公益法人○○に寄付する」と、特定遺贈されている場合には問題になりませんが、「全財産の3分の1を公益法人○○に寄付する」という具合に包括遺贈となっていた場合、寄付先の公益法人はほかの相続人と同等の権利と義務を得ることになります。

つまり、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産を引き受けるリスクがその団体には生じるということ。仮に、プラスの財産がマイナスの財産を下まわらなかったとしても、寄付を受けとるにはほかの相続人との遺産分割協議に参加して、遺贈分をどうするかを話し合わなければならないのです。

このようなことを恐れ、寄付を断る団体も多くあります。そのようなことにならないよう、遺贈寄付は包括遺贈ではなく、特定遺贈によって行うべきでしょう。

③現物寄付はなるべく避ける

現物寄付とは、土地や建物、株式など物品のまま寄付をおこなうことです。

相続税法第12条第1項第3号の規定を満たした団体への寄付には相続税はかかりませんが、譲渡所得税が課税されるケースがあります。

譲渡所得とは一般的に、土地、建物、株式などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます(ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません)。

従って、現物寄付されたものが譲渡所得である場合、相続人が税金を負担しなければならなくなります。相続人にとっては、自分の手に入らない現物のために負担を強いられるという矛盾した状況になり、トラブルを招きかねません。

そのような事態を避けるためには、現物寄付ではなく、現物を売却したうえで現金で寄付するのが理想です。

それでも、「この土地をこの団体にゆずりたい」といった事情がある場合は、あらかじめ専門家に相談してトラブルにならないように配慮しておくべきでしょう。

▼依頼するか迷っているなら、まずはどんな手続きが必要か診断してみましょう▼

まとめ

以上、相続と遺贈、死因贈与の違いを解説するとともに、遺贈寄付についての注意点を見てきました。

自分の死後、財産をあとにのこす方法はさまざまありますが、場合によってはトラブルに発展するケースも少なくありません。遺贈を考える場合には、贈られる人の意思や周囲におよぼす影響などについても、充分に配慮しておくことが重要です。

遺贈で財産を渡したいという方は、専門家に遺言書作成の相談をしても良いでしょう。自分で遺言書を作成すると形式不備や内容の誤りなどが発生するかもしれません。

いい相続では相続に強い行政書士や税理士などの専門家をご紹介しています。ぜひ、ご利用ください。

▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に相続手続きや遺言書の作成を依頼した方のインタビューはこちら

ご希望の地域の専門家を探す

ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。

Webで無料相談はこちら

Webで無料相談はこちら