相続経験者に聞いた【土地・建物】の相続とは│実際に行った手続きや情報収集方法を大公開!

土地・建物を相続した人の傾向

- 土地・建物の相続は1,000万~4,000万円が主流

- 必要書類の多さや情報収集、相続人間の調整も大きな負担

- 相続経験者は相続対策をしている人としていない人の二極化の傾向

相続のお困りごとは「いい相続」へお気軽にご相談ください。 無料相談の流れはこちら

本アンケートでは、相続手続きを経験した方を対象に、実際に行った手続きや感じた負担、専門家への依頼状況などを調査しました。「どんな手続きが必要だったのか」「財産の内訳や割合」「専門家にかかる費用」など、相続の実情を具体的な数値で知ることができます。

この記事では、なかでも土地・建物を相続した人の傾向に注目し、その特徴を詳しく紹介しています。

相続の準備や、家族での話し合いを始めるきっかけとして役立つ内容です。ぜひご活用ください。

目次 [隠す]

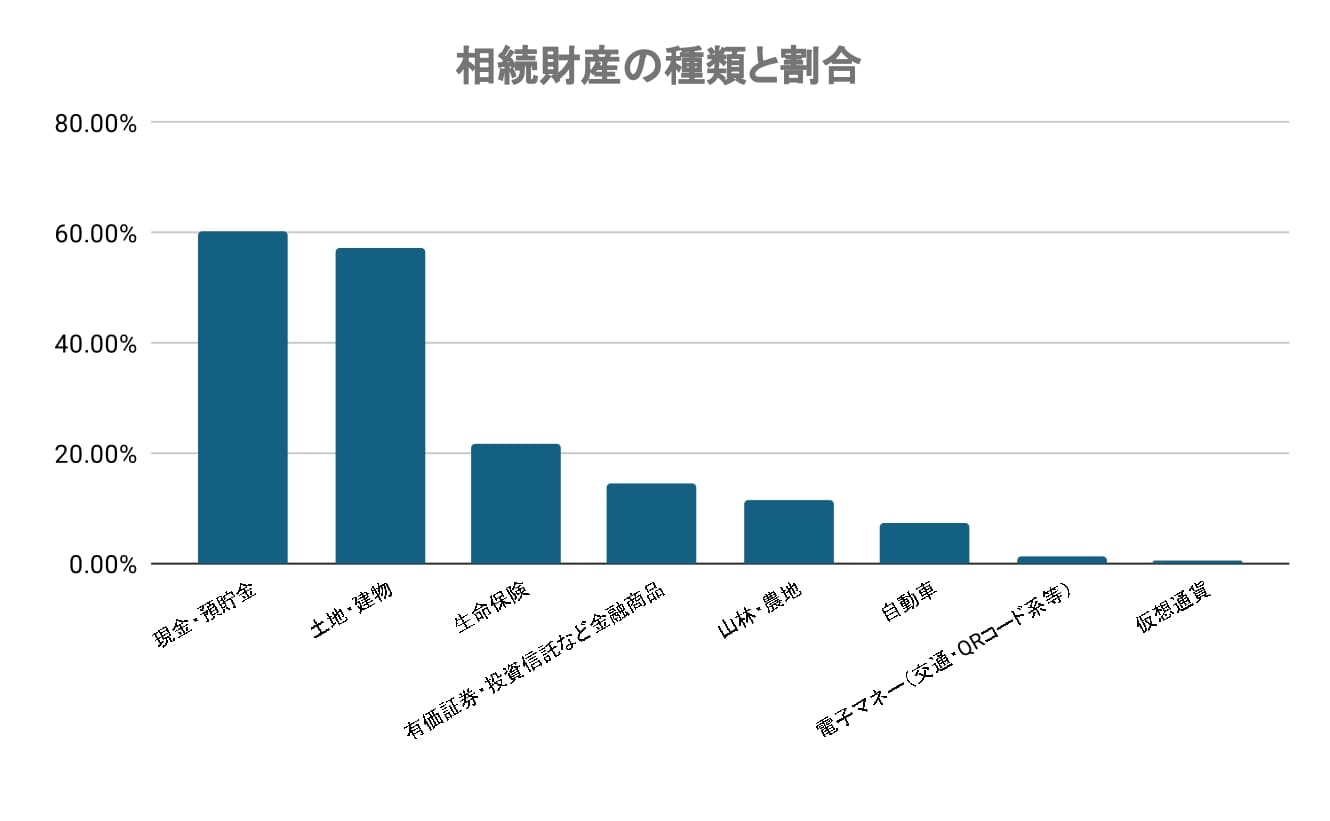

相続財産の種類と割合

今回のアンケート中、どのような財産を相続したのか伺ったところ、以下の結果となりました。

相続された財産でもっとも多いのは「現金・預貯金」(60.33%)でした。「土地・建物」(57.30%)も同程度に多く見られます。次いで「生命保険」(21.65%)、「有価証券・投資信託などの金融商品」(14.59%)が続き、資産形成の多様化も感じられます。「山林・農地」(11.47%)や「自動車」(7.45%)も相続対象となっており、管理や名義変更の手続きが必要になる点に注意が必要です。また、「電子マネー」(1.33%)や「仮想通貨」(0.51%)といったデジタル資産も登場し、財産の多様化もみられます。相続の際に混乱を招かないよう、財産の内容を把握し、早めの準備と家族での話し合いを心がけたいものです。※この設問は複数選択形式のため、各回答の割合を合計すると100%を超えることがあります。

相続財産はどういうものをいうのだろう?気になる方は「相続財産になるもの・ならないものを一覧でわかりやすく解説」へ

ここからは、土地・建物を相続した方について詳しくみていきます。

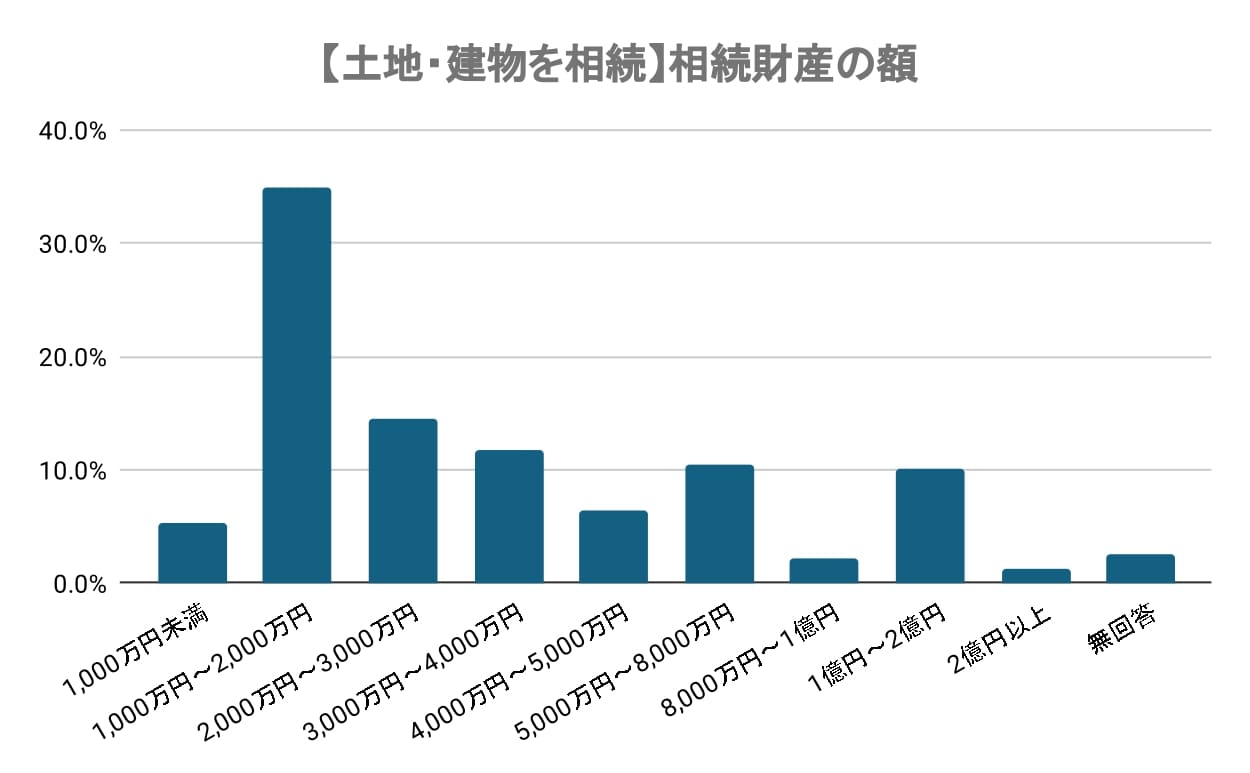

土地・建物を相続した人の相続財産総額

土地・建物を相続した人のうち、最も多かったのは「1,000万円~2,000万円」(34.9%)で、全体の3分の1以上を占めました。次いで「2,000万円~3,000万円」(14.6%)、「3,000万円~4,000万円」(11.8%)と続いており、1,000万円~4,000万円の中間層が全体の約6割(61.3%)を占めている点が特徴的です。

一方で、「1億円以上」の相続をした人は全体の11.4%(1億~2億円:10.2%、2億円以上:1.2%)にとどまっており、不動産相続における高額層は限られた割合です。こうした層では、事前の不動産評価や納税資金の準備など、綿密な対策が行われているケースが多いと考えられます。

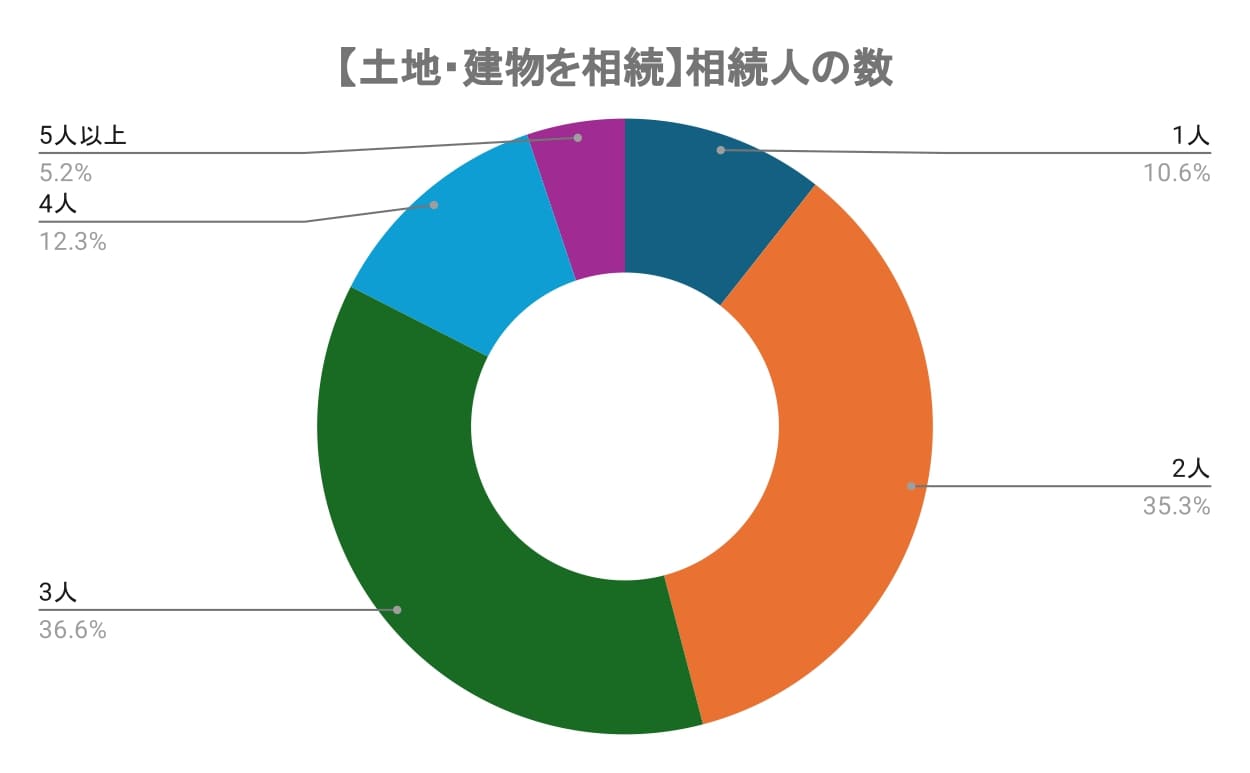

土地・建物を相続した人の相続人の数

土地・建物を相続した人のうち、相続人が2人(35.30%)または3人(36.57%)というケースが全体の約7割を占めており、少人数での相続が主流となっていることがわかります。相続人が1人だけというケースは10.62%と一定数ありました。

また、相続人が4人(12.34%)、5人以上(5.16%)の合計は約17.5%にとどまっており、多数の相続人が関わるケースは比較的少ない傾向にあります。

土地や建物といった不動産は、現金と違って分けにくいため、相続人が2~3人でも「どう分けるか」で揉める原因になることが少なくありません。少人数だからといって、手続きや調整がスムーズとは限らないので注意が必要です。

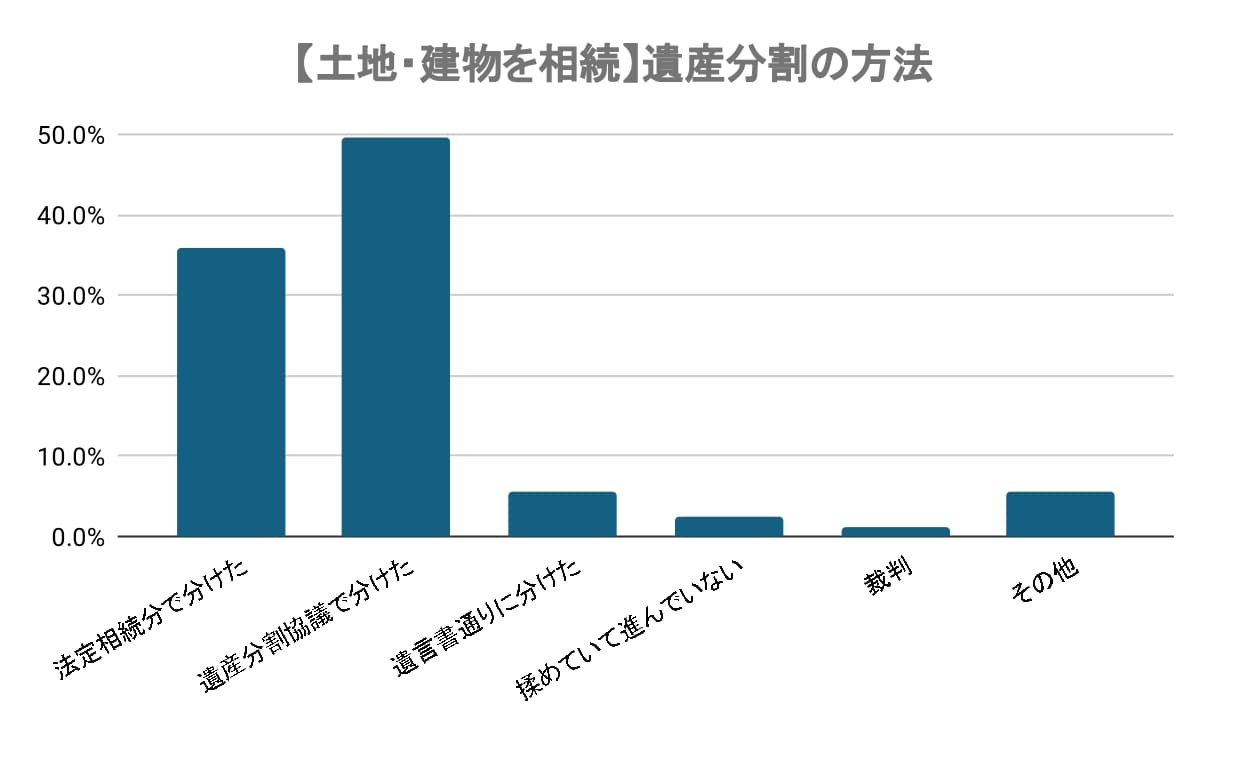

相続財産の分割方法

土地・建物を相続した人のうち、最も多かった分割方法は「遺産分割協議で分けた」(49.6%)で、全体の約半数を占めました。次いで「法定相続分で分けた」(35.8%)が続き、相続人同士の話し合いまたは法定の割合に沿って分けられるケースが大半を占めています。「遺言書通りに分けた」というケースは5.5%と少数にとどまりました。

また、「揉めていて進んでいない」(2.5%)や「裁判になった」(1.0%)といったトラブル事例も少数ながら存在しています。

遺産分割には法律上のルールがある!「遺産分割とは?遺産分割協議の準備からやり方、トラブルを防ぐためのポイント」

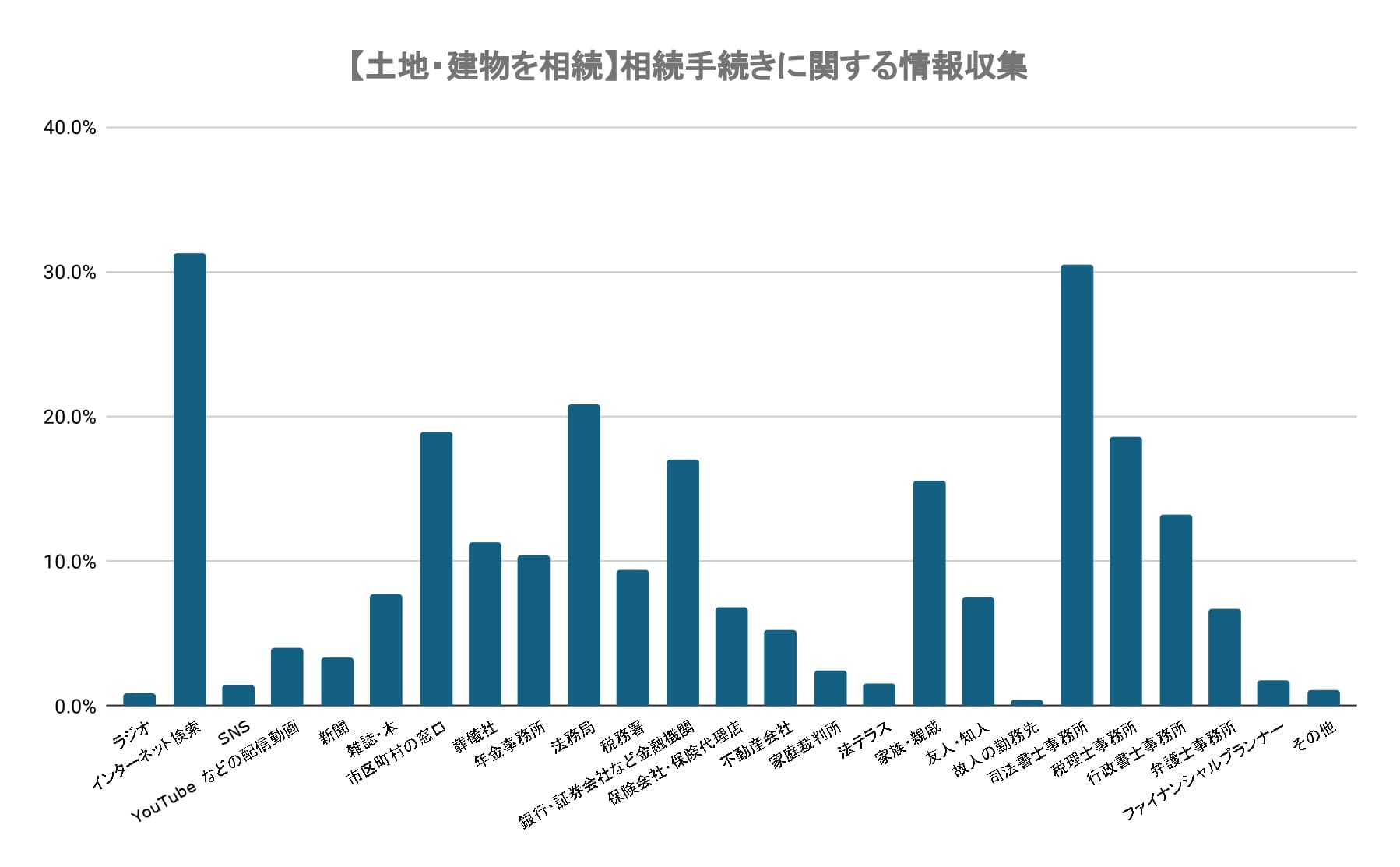

土地・建物を相続した人の利用した・役に立った情報源

土地・建物を相続した人が「役に立った」と感じた情報源の中で最も多かったのは、インターネット検索(31.2%)でした。相続手続きに関する情報収集の主流がネット検索であることが分かります。

続いて多かったのは、司法書士事務所(30.5%)で、相続登記など不動産特有の手続きがあることから、専門家への相談率が高い傾向が見られます。また、市区町村の窓口(18.9%)や法務局(20.8%)といった公的機関の利用も多く、土地・建物の相続では行政との関わりが深いことがうかがえます。

そのほかにも、銀行・証券会社(17.0%)や税務署(9.4%)、税理士(18.5%)や行政書士(13.2%)など、相談先を一つに絞らず、いろいろな専門家に頼る動きも見られます。

家族・親戚(15.5%)や友人・知人(7.5%)からの情報も一定数あり、信頼できる身近な人の経験談も相続時の大きな助けになっていることが分かります。

YouTube(4.0%)やテレビ(3.8%)、雑誌・本(7.7%)といったメディア系の情報源は比較的利用率が低い結果となりました。※なお、この設問は複数選択形式のため、合計は100%を超えています。

土地・建物を相続した人の手続き

土地・建物を相続した人における手続きで、最も多かったのは「不動産の名義変更(相続登記)」(67.3%)でした。次いで「銀行解約・名義変更」(57.8%)、「戸籍収集」(54.9%)、「遺産分割協議」(46.7%)が続いています。

また、「相続関係説明図の作成」(32.3%)、「遺産分割協議書の作成」(42.7%)、「相続財産目録の作成」(23.4%)など、書類作成に関する手続きも多く見られました。

「相続税の申告」(27.0%)は、基礎控除を超える財産がある場合に限られますが、一定数の回答がありました。そのほか、「証券会社の解約・名義変更」(15.5%)や「遺言書の検認」(7.0%)といった手続きも挙げられていました。※この設問は複数選択形式のため、各項目の割合を合計すると100%を超えます。

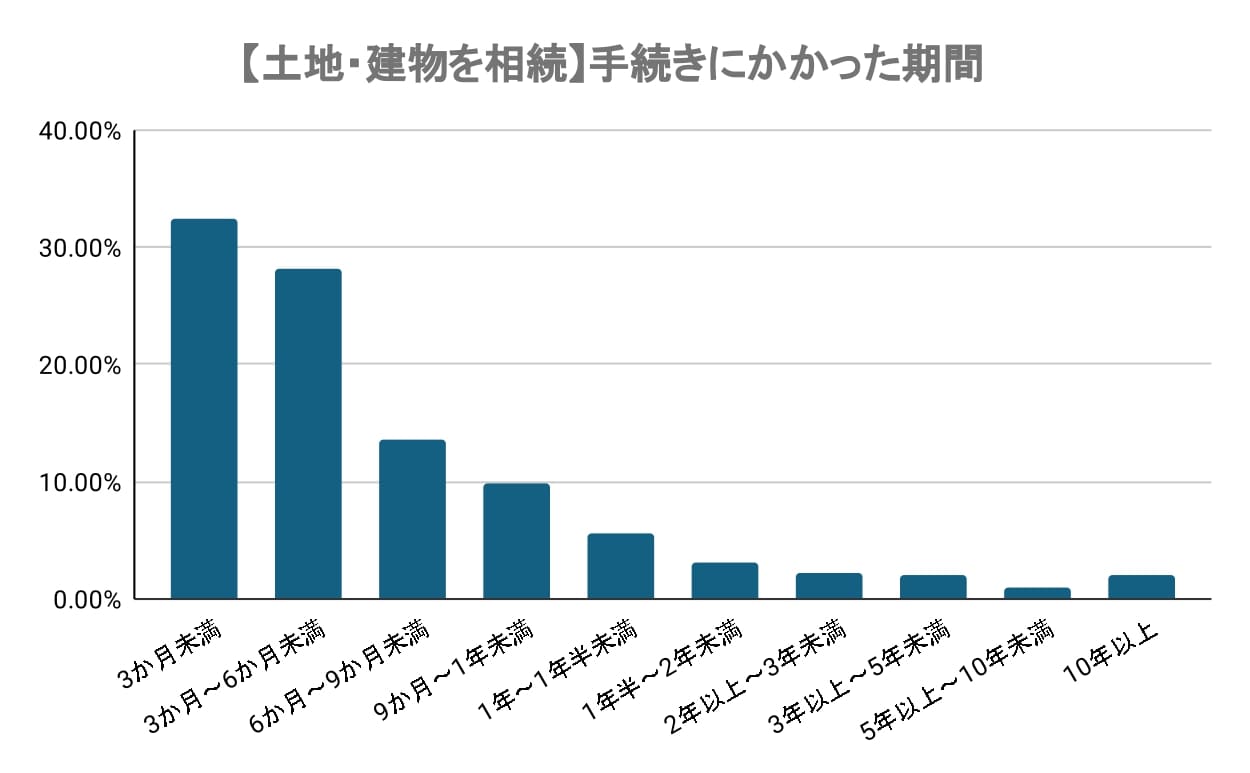

手続きにかかった期間

土地・建物を相続した人の手続きにかかった期間は、「3か月未満」(32.43%)、「3か月~6か月未満」(28.09%)が多く、全体の6割以上(60.5%)が半年以内に手続きを終えたと回答しています。

比較的スムーズに進んだケースが多い一方で、「6か月~9か月未満」(13.63%)、「9か月~1年未満」(9.81%)と、相続税の申告期限(10か月以内)を意識して進めたと思われる層も一定数見られます。

「1年以上かかった」と答えた人も全体の18%以上(1年~10年以上の合計)おり、特に「2年以上~5年未満」が4.2%、「10年以上」が2.02%と、長期化するケースも少なからず存在しています。

知らなかったでは許されない相続手続きの期限!「遺産相続手続きの期限を一覧表でわかりやすく解説、しなかった場合のデメリットも」

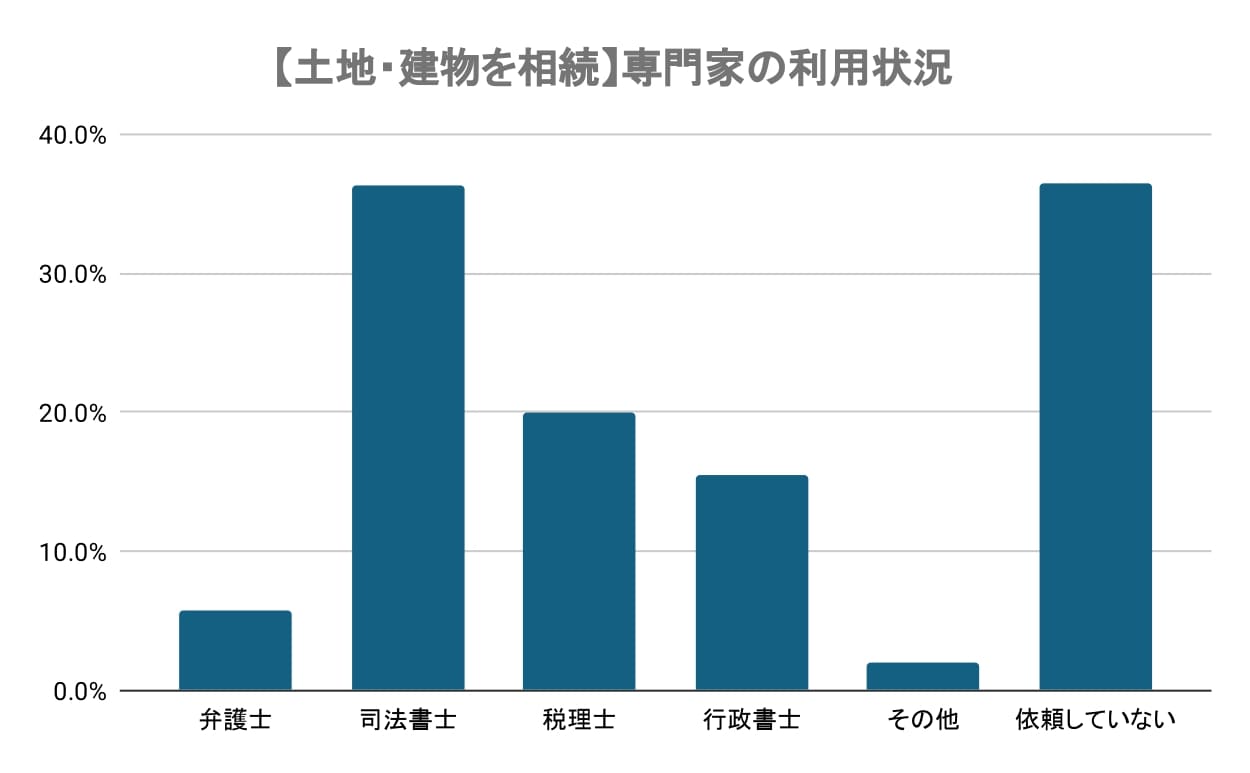

土地・建物を相続した人の専門家の利用状況

土地・建物を相続した人のうち、最も多く利用された専門家は司法書士(36.2%)でした。これは不動産の名義変更(相続登記)が必要となるケースが多く、登記の専門家である司法書士への依頼が中心となっていることからと思われます。

次いで多かったのは、税理士(20.0%)、行政書士(15.5%)、弁護士(5.8%)の順でした。税理士の利用率が比較的高いのは、相続税申告などで不動産を含む財産の評価が必要なケースが多いためと考えられます。

一方で、「依頼していない」と回答した人も36.4%に上り、全体の約1/3が専門家を使わずに手続きを行っていたことが分かります。不動産が含まれていても、自力での対応も可能であることがうかがえます。※なお、この設問は複数選択形式のため、各項目の割合を合計すると100%を超えます。

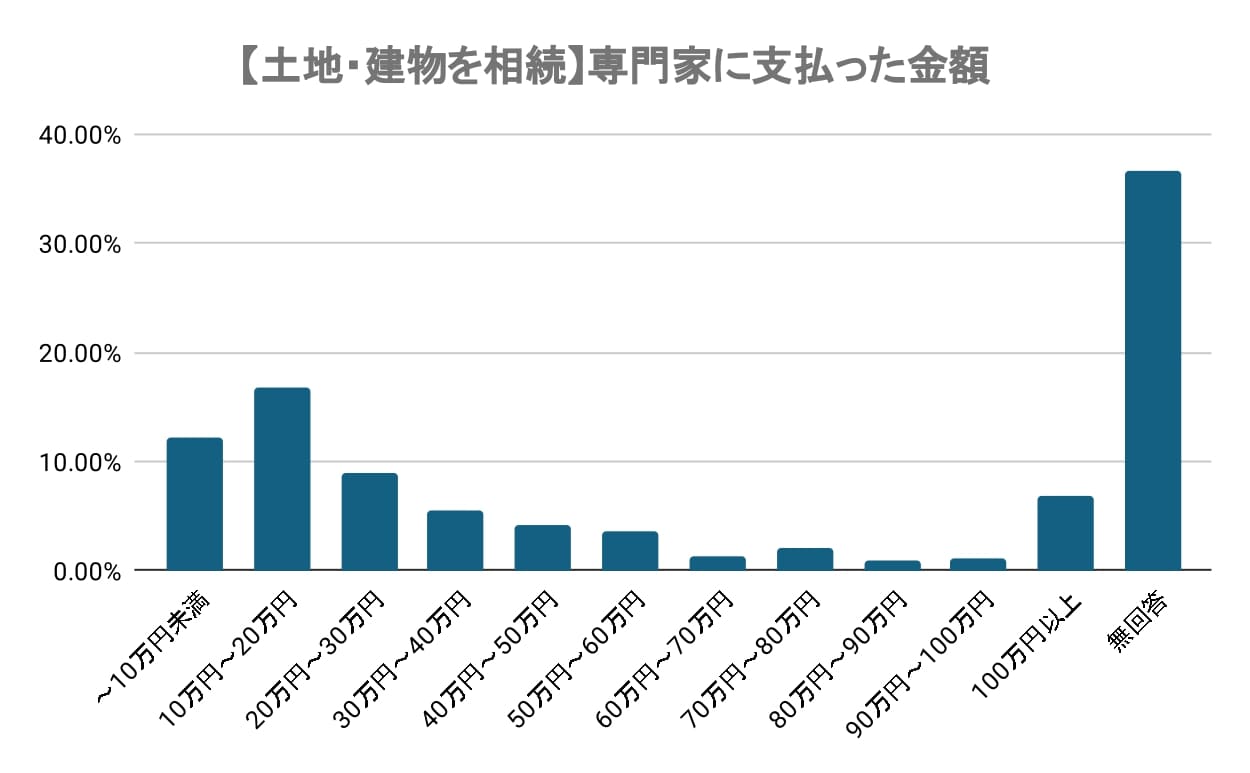

専門家にかかった費用

土地・建物を相続した人が専門家に支払った費用で最も多かったのは、「10万円~20万円」(16.75%)でした。次いで「~10万円未満」(12.27%)、「20万円~30万円」(8.98%)と続き、30万円未満で対応しているケースが全体の約4割近くを占めています。

一方で、「30万円~40万円」(5.46%)、「40万円~50万円」(4.11%)となっており、相続内容や手続きの複雑さに応じて費用に差が出ている様子がうかがえます。

また、「100万円以上」と回答した人は6.81%で、不動産の名義変更や相続税の申告など、より専門性の高い手続きが必要となるケースでは費用が高額になる傾向も見られます。

土地・建物を相続した人が感じた相続の大変さ

土地・建物を相続した人が「大変だった」と感じたこととして、最も多かったのは「必要な書類が多かったこと」(49.9%)でした。不動産相続では登記や遺産分割に関連する書類が多く、準備などの負担が大きいことが背景にあると考えられます。

次いで多かったのは「手続きのために時間が取られたこと」(36.2%)、「何をどう進めるべきかを理解するための情報収集」(32.3%)、「手続き先が複数あること」(31.0%)など、相続に必要な情報の把握や各機関への対応に手間取った人が多いことが分かります。

さらに、「相続人同士の連絡・同意を得ること」(19.9%)、「遺産の中身や金額をはっきりさせること」(20.6%)といった人間関係やの遺産の整理に関する悩みも一定数見られました。

また、「書類の書き方が難しかった」(18.0%)、「金銭的な負担が発生した」(18.2%)という回答もあり、不慣れな手続きで戸惑ったり費用の負担もネガティブな印象になっていることがうかがえます。

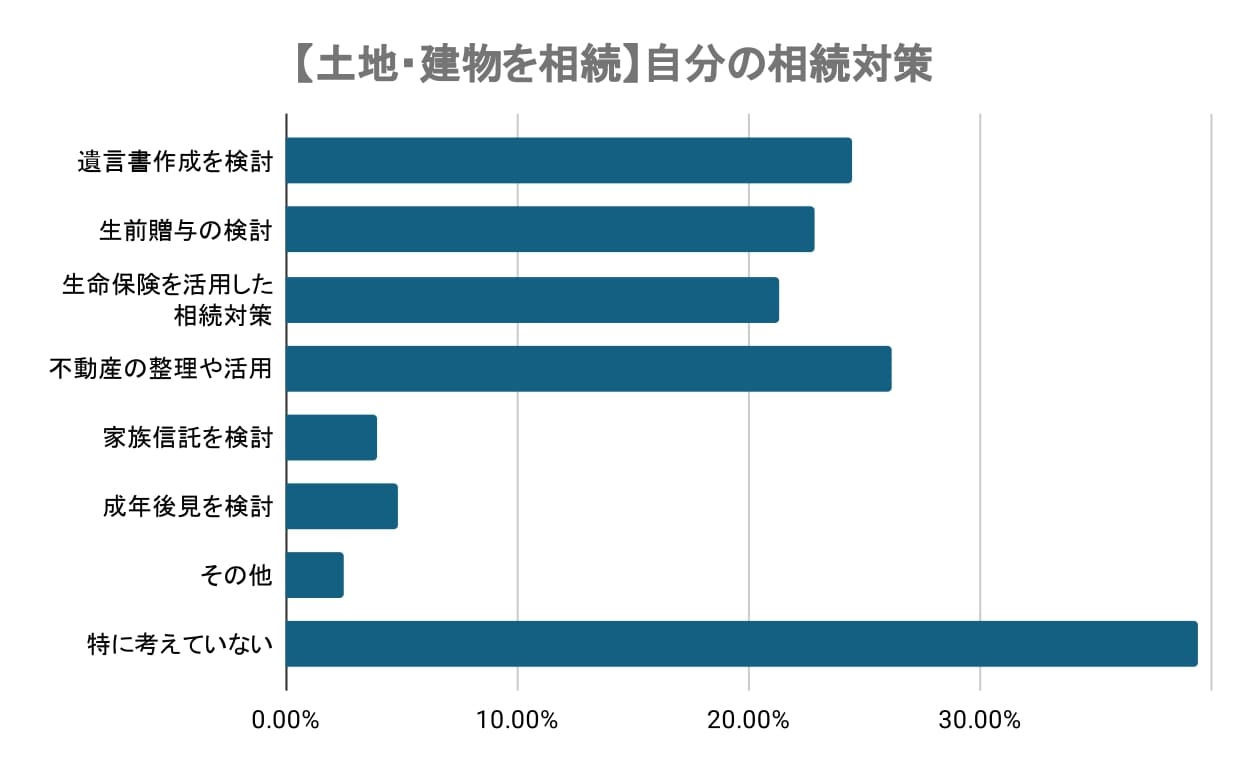

土地・建物の相続を経験した人の相続対策

相続対策については「特に考えていない」と回答した人が最も多く、39.39%にのぼりました。相続を経験していても、まだ自分の対策には踏み出せていない人が一定数いることが分かります。

一方で、「不動産の整理や活用」(26.16%)や「遺言書作成を検討」(24.44%)、「生前贈与の検討」(22.87%)、「生命保険を活用した相続対策」(21.30%)といった具体的な対策に取り組み始めている人も多く、実体験を通じて将来に備える意識が高まっている層があることが見受けられます。

さらに、「家族信託の検討」(3.96%)や「成年後見の検討」(4.86%)といった制度を視野に入れている人も少数ながら存在しており、相続の複雑さや家族構成を踏まえて、より柔軟な対策を検討している動きも見られます。

この結果からは、相続を経験したことをきっかけに、具体的な対策を始める人と、まだ行動に移せていない人の二極化が進んでいる様子がうかがえます。

まとめ

相続は、相続財産の種類や、相続手続きの進め方やかかる時間、費用も人それぞれです。もちろん、相続に対する考え方も違います。また、専門家への依頼も相続財産の内容や手続きによって大きく異なりました。

相続手続きをスムーズに進めるためには、その人その人の状況に応じた対策が必要となります。

いい相続では、相続手続きに関する無料相談ができる全国の専門家とご案内しています。相続に関するお悩みはぜひお気軽にご相談ください。

| 40代 | 13.4% |

| 50代 | 24.4% |

| 60代 | 38.1% |

| 70代 | 22.4% |

| 80代 | 1.7% |

| 北海道・東北 | 15.1% |

| 関東 | 22.0% |

| 中部 | 20.8% |

| 関西 | 15.7% |

| 中国・四国 | 13.4% |

| 九州・沖縄 | 13.0% |

| 会社員 | 19.9% |

| 経営者・役員 | 4.0% |

| 公務員 | 4.3% |

| 派遣・契約社員 | 6.1% |

| 自営業・自由業 | 10.0% |

| 専業主婦/主夫 | 16.2% |

| パート・アルバイト | 11.9% |

| 無職 | 26.6% |

| その他 | 0.9% |

| 配偶者 | 6.9% |

| 父・母 | 82.4% |

| 祖父・祖母 | 2.7% |

| 兄弟・姉妹 | 3.7% |

| 叔父・叔母 | 3.1% |

| 子 | 0.5% |

| 甥・姪 | 0.1% |

| いとこ | 0.1% |

| その他 | 0.6% |

| 1人 | 11.4% |

| 2人 | 34.8% |

| 3人 | 36.4% |

| 4人 | 11.9% |

| 5人以上 | 5.5% |

| 1,000万円未満 | 13.2% |

| 1,000万円以上~2,000万円未満 | 33.6% |

| 2,000万円以上~3,000万円未満 | 13.0% |

| 3,000万円以上~4,000万円未満 | 10.6% |

| 4,000万円以上~5,000万円未満 | 5.4% |

| 5,000万円以上~8,000万円未満 | 9.2% |

| 8,000万円以上~1億円未満 | 2.4% |

| 1億円以上2億円未満 | 8.1% |

| 2億円以上 | 0.9% |

| 無回答 | 3.7% |

| 調査期間 | 2024/12/16~2024/12/26 |

| 調査対象者 | 過去4年以内に手続きを経験された方(現在手続き中の方も含む) |

| 調査方法 | インターネット調査 |

| 有効回答数 | 1,851名 |

| 調査主体 | いい相続(株式会社鎌倉新書) |

▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に相続手続きを依頼した方のインタビューはこちら

ご希望の地域の専門家を探す

ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。